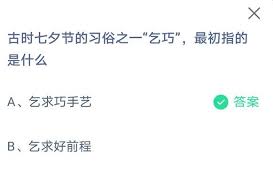

乞巧,这一古老的传统习俗在中国流传已久,它最初指的是乞求智巧。

乞巧节起源于汉代,东晋葛洪的西京杂记有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载,这便是最早关于乞巧的描述。在古代,女子们往往受到诸多限制,不能像男子一样接受系统教育,但她们有着对聪慧和灵巧的渴望。乞巧节为她们提供了一个寄托心愿的契机。

从民俗活动来看,乞巧的方式多种多样。其中,穿针乞巧是最为常见的。在七月七日这天,女子们手持五彩丝线和七孔针,在月光下穿针引线。如果能顺利穿过,就寓意着得巧。这不仅考验女子的眼力,更体现了她们追求心灵手巧的愿望。还有投针验巧,将针投入水中,针浮在水面,会形成像云彩、花朵等各种形状的影子,根据影子的形状来评判是否得巧。这些活动都围绕着“巧”字展开,反映出古代女子对技艺娴熟、心思巧妙的向往。

从文化内涵来讲,乞巧蕴含着丰富的寓意。它象征着女子对美好品质和生活的追求。心灵手巧的女子在古代社会更易获得他人赞赏,也能更好地操持家务、相夫教子。乞巧节也体现了人们对自然和美好生活的祈愿。在七月初七这个特殊日子里,人们借助上天赋予的灵感,希望通过乞巧获得智慧和技艺,从而让生活更加美满。

乞巧最初指的乞求智巧,这一传统习俗承载着古代女子的梦想与追求,反映了当时的社会文化风貌。它历经千年传承,至今仍在一些地区保留着独特的魅力,成为中华民族传统文化宝库中一颗璀璨的明珠。在现代社会,乞巧节虽已不局限于乞求智巧这一单一内涵,但它所蕴含的对美好生活的向往和积极向上的精神,依然激励着人们不断追求卓越,用心去创造更加美好的未来。