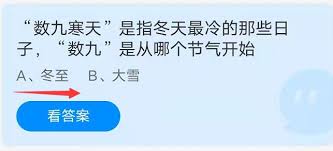

数九,又称冬九九,是中国民间一种计算寒天与春暖花开日期的方法。数九从每年冬至逢壬日开始计算,每九天算一“九”,一直数到“九九”八十一天,“九尽桃花开”,天气就暖和了。

冬至,是二十四节气中的第22个节气,时间点在每年公历12月21日-23日之间。这一天,太阳直射南回归线,北半球白昼最短、黑夜最长。冬至过后,虽然太阳直射点开始从南回归线向北移动,北半球的白昼逐渐变长,但地面获得的太阳辐射热量仍比地面辐射散失的热量少,所以在短期内气温还会继续下降。

数九的起源

数九的习俗由来已久,其确切起源难以考证。不过,在南北朝时期就已经有了相关记载。古人认为,冬至是阴阳二气的自然转化,是上天赐予的福气。从冬至开始数九,不仅是一种对寒冷天气的记录方式,更是人们对未来美好生活的期盼。

数九的具体算法

数九是从冬至逢壬日开始计算,所谓“逢壬日”,就是指冬至后的第一个壬日。壬日是中国传统干支纪日法中带有“壬”字的日子。由于干支纪年、纪月、纪日的循环周期比较复杂,所以每年数九的起始日期并不固定。

数九与节气的关系

数九的每一个“九”都与节气有着密切的联系。在“一九二九不出手”的阶段,正处于冬至后的小寒、大寒节气,天气极为寒冷,人们连手都不愿伸出。到了“三九四九冰上走”,此时正值大寒节气,是一年中最寒冷的时候,河流湖泊都结上了厚厚的冰。而“五九六九,沿河看柳”,则意味着立春将至,大地开始复苏,柳树也逐渐抽出新芽。随着数九的推进,天气逐渐转暖,直到“九九加一九,耕牛遍地走”,已经到了惊蛰节气,春天的气息愈发浓郁,农民们开始准备春耕。

数九作为中国传统文化的一部分,不仅反映了天气的变化规律,更承载着人们对生活的热爱和对未来的憧憬。从冬至开始数九,让我们在寒冷的冬日里,心中有盼,期待着春暖花开的那一天早日到来。